走査型非線形誘電率顕微法(SNDM)の主な測定対象は、強誘電体です。SNDMとは強誘電体の分極分布を計測する技術です。

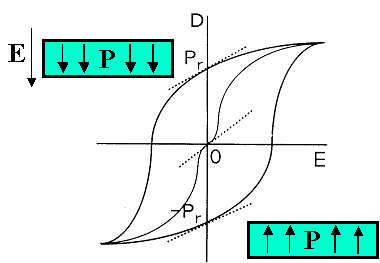

下図のように、強誘電体は強磁性体と同じように極性を持っています。磁石の極性はN極とS極ですが、強誘電体の場合は電気の+と−です。そして、その極性は外部から強い電界を加えて、強制的に反転させることができます。そうすると、今度は何事もなかったようにその反転した状態を維持します。

この極性(分極)は、材料中で均一な場合もありますが、部分的に反転している場合もあります。最近は、人工的に分極を反転させていろいろなデバイスに利用する研究が盛んに行われています。

SNDMは、このような分極の2次元的な分布状態を計測する技術なのです。

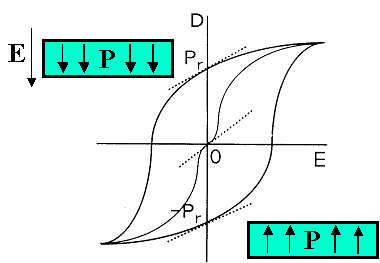

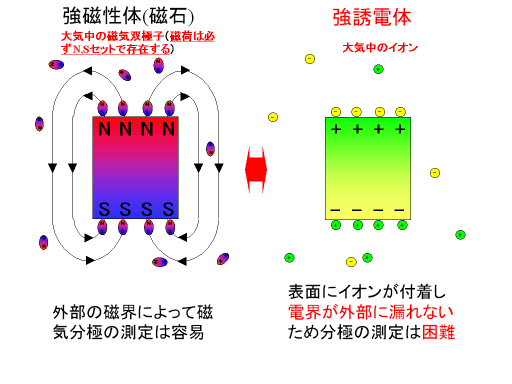

強磁性体で極性分布が測られているのですから、強誘電体でも同じようにできそうですが...

強磁性体の極性(磁性)は、N極とS極が必ずセットになって存在し、磁場が試料の外部に漏れるため、極性分布を計測することができるます。しかし強誘電体の場合は、電子やイオンなどの+だけ、あるいは−だけの電荷が存在するので、それらの電荷で試料表面が遮蔽(シールド)されるため、電界が外部に漏れず、極性分布の計測は困難です。

永久磁石や、磁気記録があるの対し、永久電石や強誘電体記録がないのはそのためです。

ですから、強誘電体の分極分布を測るのは、一般に困難で、何らかの工夫が必要となるのです。

SNDMは、強誘電体試料表面が電荷で遮蔽(シールド)されていても、分極分布を計測できる重要な技術です。

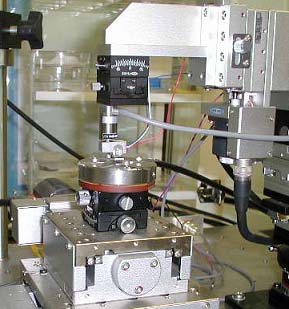

上の写真は、SNDMのプローブとステージの部分です。この装置は、大気中で簡単に強誘電体の分極分布を2次元的にマッピングする事ができます。しかも、ナノメータ(100万分の1ミリメートル)・オーダーの高分解能です。

強誘電体の研究に携わっている方はご理解頂けると思いますが、実はすごい技術なのです。

詳しいSNDMの原理については、「SNDMの原理」のページをご参照下さい。