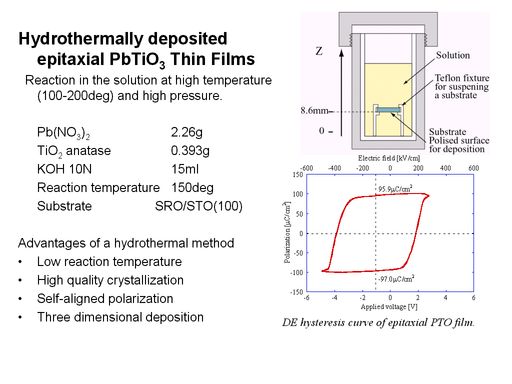

SNDM強誘電体記録用の媒体としてチタン酸鉛(PbTiO3)薄膜の研究を行っています。この応用では、記録ドットの大きさがナノメートルオーダになるために、均一な強誘電体特性をもつ媒体が必要となります。強誘電体薄膜の成膜プロセスには、スパッタ法、ゾルゲル法、CVD法などがありますが、これらは結晶化プロセスとして600℃程度の熱処理が必要です。これに対して我々が注目した水熱合成法は150℃と非常に低い低温合成が可能で、結晶性が優れ、組成制御が容易であるという利点を持ちます。薄膜を成膜する基板としてSrRuO3/SrTiO3を用いることで、PbTiO3強誘電体薄膜のエピタキシャル合成に成功しました。PbTiO3は、PZTやリラクサ型強誘電体の固溶体組成として、広く用いられており、BaTiO3と並ぶペロブスカイト構造強誘電体の中で特に重要な材料です。しかし、1950年代に発見されたこの材料の強誘電体特性は、導電率が高くなってしまうことと、抗電界が大きいことから測定は極めて難しいというのが従来の常識でした。

しかし、水熱合成法による低温合成により、鉛欠損に関する問題が解決されたことと、優れた結晶性を実現することができた結果、我々が合成した薄膜では極めて良好なDEヒステリシス曲線を描きました。残留分極値は96.5mC/cm2と理論予想値の81mC/cm2を大きく上回る結果となりました。角形比の良いヒステリシス曲線から、薄膜が単結晶に近い優れた結晶性を有することがわかります。

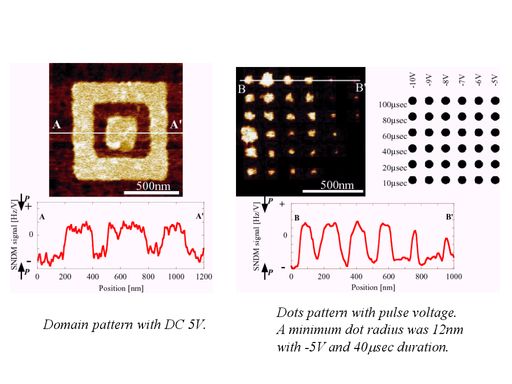

また、SNDMによる観測で、薄膜内にはサブナノスケールでも非強誘電体部分が全く見られず、分極方向は成膜時に全て上向きに揃っていることが確認されました。導電性AFMプローブで電界をかけることにより、この薄膜内の分極方向のコントロールを行いました。直流電圧の+5Vまたは-5Vを印加しながらAFMレバーを走査することにより、プローブ直下のドメインを反転させた結果を示します。この結果から、薄膜内の全ての部分が強誘電体記録媒体として用いることができることが確認されました。さらに、プローブの位置を移動させながらパルス電圧を印加し、ナノドットパルスを形成しました。-5Vで40msecのパルス電圧での分極反転ドットの半径は12nmで、1Tbit/inch2の記録密度に対応します。今後は、さらに薄く結晶性の優れた薄膜媒体の開発を行い、高い記録密度を実現していく予定です。